« Quand plusieurs Nez font un signalement simultané d'une mauvaise odeur persistante, je peux vous assurer que c'est le branle-bas de combat à la préfecture ». Martine Cartier en est certaine, les alertes qu'elle et ses pairs remontent sur la bien-nommée plateforme Signalair « sont prises au sérieux ». Cette habitante de Val-de-la-Haye, une riante localité proche de Rouen, en sait quelque chose. Depuis 2012, elle peut se prévaloir du titre de « Nez », du nom du réseau de limiers « renifleurs » que l'association de surveillance de la qualité de l'air, Atmo Normandie, entraîne et anime avec la complicité de la DREAL et de ses entreprises adhérentes.

Comme des dizaines d'autres volontaires, Martine est mandatée pour exercer (bénévolement) une veille olfactive dans son environnement immédiat. Pas pour s'improviser parfumeur mais bien pour contribuer à la lutte contre la pollution odorante : l'une des nuisances les plus fréquemment mises en avant par les riverains des zones industrielles. « La mission des Nez est d'objectiver les odeurs ambiantes en termes d'intensité et de type pour que nous puissions, ensuite, établir un lien avec les process industriels puis rechercher des solutions pour diminuer la gêne », explique Véronique Delmas. Directrice d'Atmo, elle pilote ce dispositif né, à bas bruit, à la fin des années 90 à la suite des plaintes des riverains excédés par les émanations d'une usine du groupe Saipol. « Du fait que tout le monde a le même niveau de compréhension, il facilite le dialogue », constate-t-elle.

A l'école des odeurs

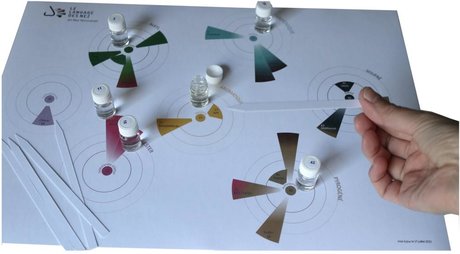

Il faut dire qu'en 25 ans, le réseau normand n'a cessé de gagner en expertise et en notoriété. Souvent copié jamais égalé, il compte aujourd'hui 150 bénévoles : simples citoyens ou salariés d'établissements industriels engagés dans la démarche tels que TotalEnergies, ExxonMobil, Oril Industrie ou Veolia. Les volontaires sont tous formés au « langage des Nez »®(une sorte de solfège des odeurs basé sur un référentiel chimique) à raison de 32 heures au début de leur mission puis d'une heure chaque mois. A l'arrivée, ils sont capables de reconnaître et de nommer une quarantaine de molécules odorantes. Y compris lorsqu'elles se superposent

Chlore, acides butyrique ou acétique, phénol, pyrène, vanilline, méthional... Là où le néophyte se borne à sentir le brulé, le moisi ou l'œuf pourri, eux jouent de la narine en orfèvres. « On évacue les critères subjectifs. Nos relevés sont qualifiés avec des appréciations sur le niveau de gêne et de persistance », insiste Martine Cartier. Un apport précieux pour le chimiste havrais Charbel Hawko, auteur d'une thèse sur les odeurs. Dans l'état actuel de l'art, le nez humain reste, en effet, beaucoup plus perspicace que les instruments de mesure, rappelle t-il. « Le recours à l'analyse sensorielle est le seul moyen de prendre en compte les effets de mélange et de mesurer directement l'impact sur les populations ».

Le plateau du langage des Nez®

La fin d'un tabou

Par leur précision, les signalements effectués par les sentinelles olfactives ne restent pas sans réponse. Traitement des effluents, masquage, changement de réactif, amélioration de l'étanchéité des stockages voire arrêt de certains produits... Au fil des années, les campagnes de veille des Nez ont déclenché de nombreux investissements dans les entreprises. A Grand-Couronne près de Rouen, Saipol a été l'une des premières à installer un biofiltre pour rabattre ses émissions malodorantes. A quelques kilomètres de là, le torréfacteur Cargill a investi plus d'un million d'euros dans un système de traitement des fumées.

« Il peut aussi s'agir d'opérations de maintenance renouvelées plus fréquemment, par exemple, complète t-on chez Atmo. De façon générale, c'est aussi davantage d'attention portée à la question des odeurs pour réagir plus vite en cas d'incident ». Une assertion confirmée par cet autre Nez, salarié d'une entreprise au Havre. « Depuis que les Nez existent, on prend mieux en compte le sujet en interne notamment dans les nouveaux projets », observe t-il. Lui constate également « une amélioration des échanges avec les voisins".

De facto, le dispositif a poussé les industriels à se montrer plus transparents lors des épisodes odorants. Un peu réticents à l'origine (communiquer sur les odeurs, c'est admettre que l'on sent mauvais), ils ne rechignent plus à informer les riverains par le biais des journaux municipaux ou de numéros verts. De son côté, Martine Cartier en est persuadée, les « Nez » ont démontré leur utilité. « Même si, pour une part cela découle de l'essoufflement de l'industrie, notre environnement olfactif s'est incontestablement amélioré ces dernières années ». CQFD.

_______________

Créé par Atmo Normandie en 2020 dans le cadre du programme « Le Havre, ville portuaire intelligente », le laboratoire Incubair vise comme son nom l'indique à « identifier de nouveaux besoins et/ou projets innovants » autour de la qualité de l'air et de l'exposition à la pollution. Parmi ses projets, figure en bonne place « la pérennisation et la diffusion » du langage des Nez® » utilisé pour former les sentinelles olfactives normandes. Dans ses cartons également, le projet EQAir imaginé pour promouvoir des pratiques d'épandage moins émettrices d'ammoniac et auquel sont associés quatre coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). A suivre enfin, le programme Desihr, acronyme de Drones en Essaim pour la Surveillance des Sites Industriels à Hauts Risques, monté dans la foulée du sinistre de Lubrizol à Rouen. Son objectif : évaluer la faisabilité du déploiement d'une flotte de drones pour mesurer en temps réel la toxicité des fumées d'incendies d'origine industrielle.Focus sur le laboratoire havrais Incubair

Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français

Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français

Sujets les + commentés