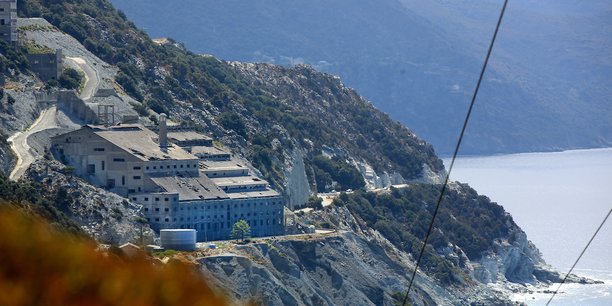

Telle une verrue tenace que l'on doit cautériser pour des raisons de sécurité, de santé publique et d'esthétique parce qu'elle corrompt depuis des décennies le paysage marin, vertigineux de beauté, du versant Ouest du Cap Corse, la mine d'amiante de Canari est promise à la démolition. Le chapitre, de loin le plus emblématique de l'histoire industrielle de l'île, va se refermer sur un passé qui témoigne à la fois de la grandeur d'âme des Corses et de leur tourment.

L'État a chargé l'Agence de la transition écologique (Ademe) de piloter ce chantier titanesque programmé pour commencer à l'automne 2025, au terme d'une minutieuse phase préparatoire, et appelé à s'étirer sur huit mois environ. Une enveloppe de 6 millions d'euros a été mobilisée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres lancée il y a plusieurs mois mais, compte tenu de l'ampleur de l'opération, un dépassement n'est pas exclu. Cette friche disgracieuse et insalubre a déjà englouti des sommes colossales pour des études et des projets avortés, mais aussi pour son entretien permanent et ses multiples travaux de sécurisation, estimées à 22 millions d'euros pour ces seules vingt dernières années.

En 2009, Vinci Construction avait remporté le marché public d'un montant de 10 millions d'euros pour la réhabilitation du site. Un chantier qui avait duré quatre ans : les équipes, vêtues de combinaisons blanches étanches et d'appareils de protection respiratoire, n'entraient et ne sortaient qu'en passant par un sas de décontamination tandis que les fibres d'amiante étaient plaquées au sol par un système d'arrosage continu d'eau de mer stockée dans d'immenses cuves.

La mine de Canari, quant à elle, a fermé ses portes il y a quasiment soixante ans, le 12 juin 1965.

Derrière la prospérité, une tragédie humaine et écologique

Le récit minier de Canari, village haut perché de 300 habitants qui se déploie en balcon surplombant la mer Tyrrhénienne et les archipels ligures, commence en 1898 lorsqu'un forgeron du nom de Ange-Antoine Lombardi fait état de la découverte d'un filon d'amiante. Il réalise les premières extractions et exporte sa production - quelques dizaines de tonnes - à Marseille.

Quelques années plus tard, la prospère société Eternit, détenue par d'importants hommes d'affaires du Nord de la France, mandate un géologue suisse pour évaluer le gisement. À la fin des années vingt, Eternit crée une petite usine pilote avant de passer à la phase industrielle via une filiale dédiée, la SMA, société minière de l'amiante, dont l'exploitation à très grande échelle est paralysée par la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de la Corse par les troupes de Mussolini.

De 150 tonnes à la reprise des activités en 1945, l'exploitation atteint, à son apogée dans les années soixante, les 30.000 tonnes grâce au labeur de près de 400 ouvriers. La plus grande carrière d'amiante de France couvre jusqu'à 25% des besoins du pays et ces besoins sont immenses à l'époque où l'amiante est massivement utilisée dans tout un tas de secteurs, le bâtiment, l'automobile, le textile, la construction navale et ferroviaire. L'épuisement de la ressource, la baisse de rentabilité, les sinistres dommages causés à l'environnement et les premières alertes sanitaires amènent la société à mettre la clé sous la porte.

Ce n'est que dix ans après sa fermeture qu'une mission scientifique diligentée par le Conseil général de la Haute-Corse évalue l'extrême nocivité du site. C'est malheureusement trop tard. Les travailleurs broyaient les roches sans masque, inhalant, des années durant, d'énormes quantités extraites de fibres d'amiante. Nombre d'entre eux ont développé des cancers de la plèvre. « La mine était baptisée l'enfer blanc, les ouvriers avaient la même couleur que la terre qu'ils soulevaient » se souvient un ancien de Canari. Il faudra patienter encore vingt ans pour que l'usage du minerai soit interdit en France. Longtemps, les procès de familles endeuillées par la perte d'un père, d'un frère, d'un fils, ont défrayé la chronique judiciaire insulaire et de nombreux dédommagements ont été octroyés grâce à l'action de l'Ardeva, l'association régionale de défense des victimes de l'amiante.

À la tragédie humaine est venue se greffer une calamité écologique. Selon l'historien Guy Meria, auteur d'un livre sur le sujet*, l'usine a déversé 12 millions de tonnes de débris de minerai dans la mer entre 1948 et sa fermeture malgré la formelle interdiction préfectorale...

Un chantier très complexe et inédit en France

Un temps envisagé, le choix du confortement du site a été abandonné pour des raisons de coûts jugés prohibitifs mais, plus encore, en raison de l'incertitude du caractère durable de ces travaux. La démolition a été hautement recommandée par le ministère de la Transition écologique.

Un récent arrêté préfectoral le justifie par « la menace que font peser l'ancienne usine, l'ancien local de concassage et l'ancien local électrique sur la Route départementale 80 » (voie touristique qui fait le tour du Cap Corse, très fréquentée du printemps à l'automne, NDLR) ainsi qu'aux pollutions « qui résulteraient d'un effondrement impromptu eu égard à l'état dégradé des bâtiments. »

En effet, la friche minière de Canari, dont l'emprise au sol dépasse les 4.000 m2, domine un paysage marin à couper le souffle et pas à cause des fibres d'amiante. L'endroit compte parmi les plus beaux points de vue de la Corse. Mais lorsqu'on regarde vers l'intérieur, la vision est apocalyptique, terrains lunaires qui dévalent en terrasses vers la mer et d'où jaillissent tels des geysers, des panaches cendrés soulevés par les rafales du Libeccio, qui collectionnent les records de puissance dans le secteur, silos éventrés, rails déchiquetés, bâtisses délabrées aux cloisons effondrées et aux vitres brisées. Un sinistre décor de solitude et de désolation qui détonne avec le vert et le bleu lumineux qui l'entourent.

« C'est une opération particulièrement complexe, inédite en France et même sûrement en Europe »assure Pierre Vignaud, chef de projet à l'Ademe.

D'abord sur le plan purement technique en raison de la topographie du site qui présente des pentes à la très forte déclivité, ensuite sur celui des risques d'effondrement des bâtiments sur la voirie et de l'empoussièrement à grande échelle que ne manqueront pas de provoquer les travaux de démolition. Les meilleures solutions techniques et logistiques sont exigées dans l'appel d'offres auquel l'État a souhaité donner la forme juridique du dialogue compétitif : « Sur la base de ces contraintes extrêmes, le maître d'ouvrage définit des objectifs de résultat sur la base desquels les entreprises font des propositions de moyens » précise encore Pierre Vignaud.

Un village minier qui a protégé les Juifs de la déportation

Le calendrier est balisé : le marché sera attribué à la fin de l'année, la phase préparatoire est prévue pour durer six mois, la démolition des bâtiments doit démarrer en octobre 2025, le chantier devant s'achever en mai-juin 2026.

En haut de la pile des figures imposées à la future entreprise sélectionnée - quatre sont officiellement sur les rangs - le maintien de la circulation. « Il n'est pas question que la route soit fermée, quitte à envisager des travaux la nuit. Il faut que les enfants puissent rejoindre l'école et les professionnels de santé les gens du village », argumente Simon Gassmann, le maire de Canari.

Par ailleurs, à l'issue des travaux, la commune envisage de créer, aux abords immédiats du site assaini, un lieu de mémoire avec un jardin du souvenir, une exposition permanente de photographies, de témoignages et d'équipements miniers, broyeurs, wagonnets et autres reliques. « L'usine fait partie intégrante de notre histoire, de notre patrimoine ; elle a marqué durablement la vie du village et de toute la microrégion » poursuit le maire dont l'initiative a le soutien de l'État via la Direction régionale des Affaires culturelles.

D'autant plus que ce long chapitre industriel n'est pas aussi gris que l'endroit : sur la façade de la mairie de Canari, une plaque commémorative, dévoilée en 2010 sous l'égide de l'association « Hommage aux villages de France », rappelle fièrement que le village a caché des familles juives les premières années de la guerre, au moment où le régime de Vichy appelait à la déportation des Juifs en camps d'internement. Les jeunes chefs de famille généreusement accueillis avec leurs proches à Canari étaient embauchés à l'extraction du minerai. Dans cette « île de Justes », comme l'a qualifiée l'avocat et pisteur de nazis Serge Klarsfeld, deux à trois mille Juifs ont trouvé refuge en Corse et ainsi échappé à la traque des forces d'occupation.

*L'aventure industrielle de l'amiante en Corse, éditions Piazzola, 2003

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.

Soyez le premier à donner votre avis !