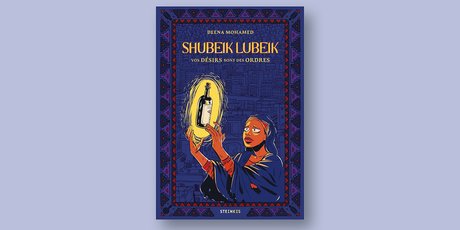

À vos souhaits

La jeune dessinatrice égyptienne Deena Mohamed explose les codes de la BD traditionnelle dans une fable moderne.

Deena Mohamed est bluffante. La dessinatrice égyptienne n'a qu'une vingtaine d'années lorsqu'elle autopublie en arabe Shubeik Lubeik, BD qui a été primée en Égypte, éditée aux États-Unis et qui arrive aujourd'hui en France. Cette surdouée de la tablette graphique possède une capacité inouïe à assimiler les influences : des contes des Mille et Une Nuits à la caricature politique - expression la plus répandue de la BD de son pays - en passant par l'infographie et l'esthétique des réseaux sociaux. Cela donne un roman graphique ultramoderne, assez universel et néanmoins totalement égyptien.

De traditionnel, il y a la fable. Shubeik lubeik, dans les contes arabes, sont les premiers mots que le génie prononce quand il sort de sa lampe : « Vos désirs sont des ordres. » Cette fiction se passe dans le Caire contemporain, où les vœux sont devenus une marchandise comme les autres. Confrontés à la possibilité d'utiliser un vœu, la veuve Aziza va devoir se battre contre les bureaucrates ; Nour, étudiante non binaire, va lutter contre la dépression ; le pieux Shokry, lui, va éprouver sa foi. Chacun revisite son passé et sonde son être pour formuler ce qu'il désire. Dans l'univers de Deena Mohamed, il y a un âne qui parle, une Mercedes sur un toit et deux dinosaures dans le jardin du voisin de compound (ces lotissements fermés pour ultrariches). L'ouvrage se lit dans le sens de lecture arabe, de droite à gauche - gymnastique à laquelle le manga nous a habitués -, et il joue avec la calligraphie arabe - qui est sous-titrée. Ainsi le génie jaillissant de la bouteille est-il dessiné au moyen de lettres calligraphiées qui forment son corps.

D'ultramoderne, il y a l'inventivité des procédés narratifs. Une des réussites de l'album réside dans l'examen psychique de Nour qui prend la forme de diagrammes en bâtons et de courbes ! Ce qui pourrait être un PowerPoint de contrôleur de gestion devient une subtile analyse de l'état dépressif.

Une forme jouissive

Avec une grande aisance, Deena Mohamed alterne des pages classiques, avec phylactères et onomatopées dans un Caire chaotique et effervescent, et des découpages narratifs fantasques où des cases colonisent l'espace, comme lorsqu'on dézoome dans l'application photo du smartphone. Cette forme jouissive est l'écrin d'un propos politique et social : Deena Mohamed - qui a débuté dans le 9e art à 18 ans avec Qahera, une super-héroïne voilée et féministe - s'empare du sort des femmes, campe les déséquilibres économiques et sociaux qui fracturent la société égyptienne et évoque les cicatrices du passé colonial. Prenez garde à cette virtuose : elle vous emmène où elle veut et a encore beaucoup à dire. On la suivra car... ses désirs sont des ordres. (Anne-Laure Walter)

Shubeik Lubeik - Vos désirs sont des ordres, de Deena Mohamed, traduit de l'arabe (Égypte) par Victor Salama, Steinkis, 528 pages, 35 euros.

Allumeuse : retour de flamme

Christine Van Geen décortique nos désirs.

L'allumeuse est un sujet infiniment sérieux. On le savait en ouvrant le livre mais sans vraiment mesurer que nous allions tomber sur l'un des grands paradoxes de notre culture : le désir de séduire qui naît chez une femme en même temps que la honte de le faire, la pulsion de plaire et la culpabilité de le vouloir. Nous retrouvons la faute originelle des femmes : avoir des désirs et en causer ! En se penchant sur l'allumeuse, Christine Van Geen interroge nos désirs, le patriarcat et les rapports de domination. Journaliste et agrégée de philosophie, elle nous entraîne dans un tourbillon de références qui vont de la Genèse jusqu'aux plaidoiries dans les tribunaux d'aujourd'hui. Le mot « allumeuse » nous vient du XIXe siècle. Au moment où les allumeurs allumaient les réverbères, les allumeuses - appelées ainsi par la police - apparaissaient dans les rues pour vendre leurs charmes. Depuis, le terme est entré dans le langage courant pour stigmatiser non pas la femme que l'on paie ou la fille facile mais celle qui suscite le désir sans se donner. Celle qui enflamme mais n'éteint pas. L'idée sous-jacente est que l'homme est incapable de réfréner ses pulsions face à une femme forcément manipulatrice. Ce livre - et c'est une autre de ses vertus - casse de nombreux mythes. Salomé, archétype de l'allumeuse, qui réclame à la fin de sa danse la tête de Jean-Baptiste ? Une petite fille, non consciente du désir qu'elle provoque, manipulée par sa mère... À l'instar de Lolita qui, de l'aveu même de son créateur, Nabokov, est une victime.

C'est ta faute si tu plais

Christine Van Geen raconte, c'est édifiant, ces jeunes hommes qui aujourd'hui ne comprennent toujours pas qu'une femme à qui on offre des verres refuse ensuite une relation intime. « Et si l'inégalité fondamentale d'accès au pouvoir et aux moyens financiers, qui demeurent une constante dans la société contemporaine entre hommes et femmes, n'était pas précisément ce qui fonde et permet l'argument de l'allumeuse ? » La réponse est dans la question. Les femmes doivent-elles pour autant refuser la séduction, comme la chanteuse Beth Ditto ou l'actrice Adèle Haenel ? « Enjoindre aux femmes de cesser de chercher à séduire pour se libérer reconduit le chantage à l'allumeuse : "C'est ta faute si tu plais, paies-en les conséquences. À toi de cesser d'allumer." » Il faut, au contraire, renverser l'argument de l'allumeuse, se réapproprier son désir et... sa flamme. (Aurélie Marcireau)

Allumeuse - genèse d'un mythe, de Christine Van Geen, Seuil, 20 euros, 192 pages.

Quitter l'enfance

Florence Chataignier fait une entrée dans la carrière littéraire remarquable de délicatesse.

Un rien te fait rougir / Et tu voudrais changer / Le sens du verbe aimer / Sans les mots pour le dire / Je lis ton innocence / Dans le noir de tes bas / Tu peux quitter l'enfance / Ton enfance / Ne te quitte pas. » Maxime Le Forestier et Julien Clerc, auteur et compositeur de ce Quitter l'enfance, le savent. Il y a une vérité des chansons populaires. Demandez à Florence Chataignier, demandez à Fleur. Celle-ci est la narratrice du premier roman de celle-là, Des gens comme il faut. En matière de douceur et d'amertume mêlées, c'est ce qu'on peut lire de plus beau par les temps qui courent. Une histoire de temps passé, de temps perdu, de temps retrouvé.

Soit, donc, Fleur, une femme d'une quarantaine d'années qui décide un jour d'une « excursion » vers la cave, autant dire le débarras, de son appartement parisien. Qu'y cherche-t-elle ? Rien vraiment, à trier les papiers de son père, mort quelques mois auparavant. Mais à ne pas chercher, on prend le risque parfois de trouver. Ce sera son enfance, ses secrets, ses hontes, ses chagrins, exhumés de vieilles cartes postales, de photos sépia, de lettres qui auraient peut-être gagné à rester ignorées... Tout revient alors à Fleur. La petite fille qu'elle était auprès de sa sœur aînée, Nine, de ses parents, Jean et Madeleine, les vacances d'été chez les heureux du monde, à Guéthary, les robes à smocks, la messe du dimanche. Un univers aussi bourgeois que supposément idyllique.

Présage de danger

Mais à lire entre les lignes, à scruter plus attentivement ces visages, il règne sur tout cela comme un présage de danger, des lignes de fuite qui ne sauraient se dire. Il y a Jean et les garçons, Madeleine et les hommes, Nine et ses pas de côté et au milieu Fleur, qui voudrait raison garder et l'enfance ne pas quitter.

Productrice pour France 2 des Rencontres du Papotin, Florence Chataignier fait avec ce récit de formation une entrée dans la carrière littéraire remarquable de délicatesse et de justesse. Il y a presque quelque chose de « saganesque » dans cette histoire pour filles fortes aux yeux mouillés... (Olivier Mony)

Des gens comme il faut, de Florence Chataignier, Le Cherche midi, 288 pages, 20,90 euros.

Une bonne école, de Richard Yates

Le roman de pensionnat : ce genre littéraire particulier où l'autobiographie rencontre le jeu de massacre. Il permet aux écrivains de venger le petit pensionnaire qu'ils ont été en fustigeant la bêtise normative de leurs enseignants, en décortiquant la rigueur absurde des règlements et en exposant le sadisme des internes entre eux, comme l'ont fait Robert Walser dans son Institut Benjamenta et Mario Vargas Llosa dans La Ville et les Chiens. Rien de cela chez l'Américain Richard Yates (1926-1992), qui part d'une nostalgie qui n'entrave pas son esprit critique pour ressusciter la « bonne école » où il a terminé son collège, puis son lycée, alors que son pays s'engageait dans la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que la Dorset Academy, établissement chic mais connu pour accepter des élèves « dont, pour un tas de raisons, aucune autre école n'aurait voulu », n'avait rien du monde paracarcéral auquel on assimile les pensionnats pour garçons.

Certes, on y retrouve les fondamentaux de la vie d'internat pointés par Walser ou Vargas Llosa : les amitiés passionnelles entre élèves et les déceptions qui s'ensuivent, leur fascination gonflée aux hormones pour les rares éléments féminins à traverser leur horizon, les humiliations sexuelles que l'on inflige en groupe aux individus qui détonnent - William Grove, le double de Yates, en fera les frais dès les premières pages. Mais la guerre qui pointe et emporte les plus grands, les mœurs qui changent et séparent les foyers ainsi que les comptes de l'école qui plongent dans le rouge donnent au roman une atmosphère crépusculaire. Pour la saisir, Yates multiplie les voix : La Prade, prétentieux prof de français qui couche avec la femme d'un collègue, Driscoll, le prof d'anglais fier de son épouse mais pas de son fils, et Grove, bien sûr, que ses copains traitent de « bohémien », mais qui deviendra, à travers le journal de l'école, la voix de la communauté. Celle qui annoncera la mort en mer du beau Larry, 18 ans, tout juste dépucelé. Celle qui fermera, par les mots, les portes de la pension, une fois que sa fondatrice psychopathe aura clos sa bourse. Et celle qui, des années plus tard, révélera la vraie nature de la Dorset Academy : une éprouvette où fermentait l'Amérique future. (Alexis Brocas)

Une bonne école, de Richard Yates, traduit de l'anglais (États-Unis) par Aline Azoulay-Pacvon, Robert Laffont, 216 pages, 9 euros.

Législatives : sur les marchés financiers, « on n’a encore rien vu »

Législatives : sur les marchés financiers, « on n’a encore rien vu »

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.

Soyez le premier à donner votre avis !